4月7日下午,我校文理学院人文美育教学团队教师及工科专业学生代表一行10人,走进上海戏剧学院昌林路校区,与上戏电影学院师生共同开启了一场别开生面的《主持人语体艺术》美育实践课。这场跨越学科边界的艺术课堂,让工科学生在语言与情感的交融中,深切感受美育的独特魅力。

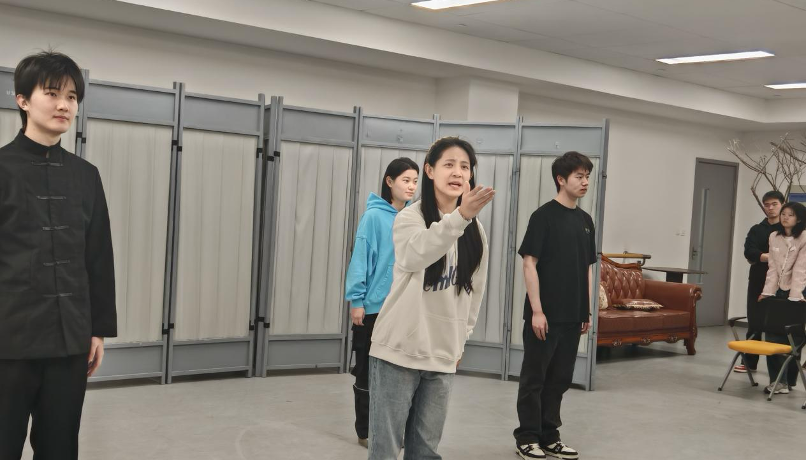

课堂上,上海戏剧学院播音与主持专业博士生导师董健教授以“红色家书的声音演绎”为主题,通过理论讲解与现场示范,生动展现了如何用语言艺术还原文字背后的情感温度。她带领学生们解析《赵一曼致子书》《钟志申致兄长书》等红色家书文本,从语气的抑扬顿挫到情感的层次递进,从“用声音画画”的具象化表达,到“情感色彩饱和度”的细腻处理,每一个教学环节都彰显着语言艺术的专业性与感染力。上戏学生们的诵演张弛有度、声情并茂,将在场师生瞬间带入革命先烈书写家书时的历史场景,让纸面上的文字化作可触可感的精神力量。

作为课堂互动环节,我校机械工程专业学生李同学、电子信息专业学生王同学等现场即兴朗诵了《祖国啊,我亲爱的祖国》选段及古诗《春江花月夜》。董健教授针对工科学生的语言特点,从发声技巧、情感表达与文本理解等方面进行了细致点评:“工科生的逻辑思维优势让语言结构更清晰,但要注意语句重音的层次感、声音的松弛度,还要有角色代入感。”精准的指导让学生们直呼“茅塞顿开”,计算机专业学生陈同学表示:“原以为语言表达是‘文科生的专长’,没想到工科生严谨的思维与艺术的感性可以这样巧妙结合,今后在科创答辩、学术汇报中也能更有感染力。”在这堂课上,工科生的理性思维与艺术的感性表达相遇,严谨的逻辑与灵动的语言共振,美育的种子已在跨界融合中悄然生根。课程尾声,上戏学生以压轴形式呈现了全国第六届中华经典诵写讲大赛 “诵读中国”经典诵读大赛国赛一等奖作品《那一年,中国青年正十八》。表演者们用极具张力的舞台语言和沉浸式演绎,回溯了百年前中国青年在时代洪流中勇担使命的奋斗图景,青春之声激荡教室,让在场师生透过声音的力量触摸到历史的温度。随后,两校师生共同朗诵了《可爱的中国》选段,铿锵的声音在教室中回荡,将课堂气氛推向高潮。

人文美育教研室主任田萍在课后交流中谈到:“此次跨校美育实践是我校‘工科+人文’培养模式的创新尝试。工科教育注重理性思维,而美育能激发想象力与创造力,两者的融合正是培养‘全人格’人才的重要路径。”人文美育教学团队青年博士王泽宇表示:“董健教授的课堂不仅是艺术技法的传授,更是通过红色题材传递家国情怀,让美育与德育实现了深度融合。”上戏电影学院青年教师李泽鹏也表示,期待未来与我校在艺术通识教育、跨学科工作坊等领域开展更多合作,推动“专业艺术教育”与“公共美育”的双向赋能。

据悉,我校近年来持续推进“大美育”体系建设,通过“党建共建促进学科建设”“艺术名家进课堂”“跨校艺术工作坊”“科创+艺术”跨界项目等多元形式,构建“以美育人、以文化人”的育人新格局。

美育是心灵的对话,更是素养的浸润。当工科生在艺术课堂上学会用声音传递情感,用语言触摸历史,教育的本质便在学科交融中得以彰显——培养“既有科技理性,又有人文情怀”的时代新人,正是新时代高等教育的应有之义。

供稿:人文美育教研室

审核:董雪静、吉文斌